Immer mehr Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Privathäusern und Firmengebäuden wirken wie ein Symbol des Wandels. Statt des herkömmlichen Stromeinkaufs bei den Energieversorgern wird auch das deutsche Energienetz zunehmend aus dezentralen Quellen gespeist – Tendenz steigend. Eine Entwicklung, die nicht nur neue Anforderungen an alle Beteiligten stellt, sondern auch auf die breite Akzeptanz und Beteiligung der Gesellschaft angewiesen ist. Ein Blick auf die involvierten Akteure zeigt: Die flächendeckende Einführung des Smart Grid kommt nicht ohne enge Kooperationen und entsprechende Anreize aus. Es gibt noch viel zu tun, auf wen kommt es dabei also an?

Von Chancen und Problemen

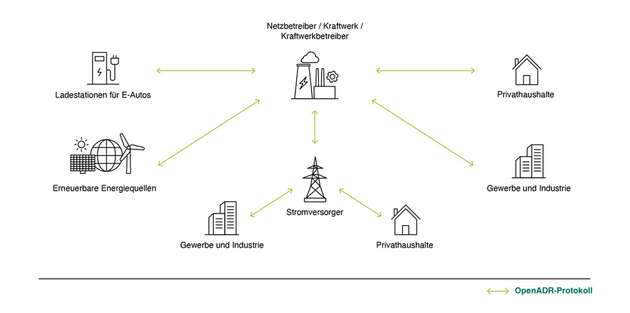

Versorgungsunternehmen befinden sich von Natur aus im Zentrum aller Anstrengungen bei der Energiewende. Eine der großen Herausforderungen wird es sein, die große Menge an dezentral gewonnener Energie sinnvoll zu speichern und zu verteilen, um eine bestmögliche Energieeffizienz sicherzustellen und sowohl die Überlastung als auch Unterversorgung des Stromnetzes zu verhindern. Die Voraussetzung dafür ist ein automatisiertes Lastmanagement, dem auch mit steigender Anzahl an Elektroautos eine zentrale Bedeutung zukommt. Mit Hilfe einer intelligenten Verwaltung können Energieversorger Lastspitzen und Energieverbrauch vorhersagen, um notwendige Ressourcen bereitzustellen.

Eine große Baustelle ist dabei die Kommunikation zwischen den Versorgern und privaten Haushalten, über die der Informationsaustausch stattfinden müsste – etwa zu wechselnden Preisen. Hier bleibt enormes Potenzial ungenutzt, obwohl die notwendigen Technologien schon bereitstehen. Zum einen die SmartMeter als intelligente Messsysteme auf Verbraucherseite, zum anderen geschützte und leistungsfähige Kommunikationsprotokolle, die einen direkten Zugriff auf Geräte verhindern und nur die Übersendung von Daten zulassen. Diese bidirektionale Kommunikation stellt eines der Hauptmerkmale des Smart Grid dar, dessen flächendeckende Einführung auch an die Interoperabilität der einzelnen Komponenten gekoppelt ist – Standards und offene Schnittstellen sind dabei der Schlüssel zum Erfolg.

Ohne Aufklärung und Anreize wird eine große Masse der Privathaushalte diese Anschaffungen, beziehungsweise die damit verbundenen Umstellungen, allerdings weiterhin scheuen. Wie könnten Lösungen aussehen? Hier kommt mit der Politik der nächste Akteur ins Spiel, der Privatpersonen mit Angeboten, Subventionen und Aufklärungskampagnen sehr viel stärker in die Entwicklung miteinbeziehen muss. Eine weitere große Hürde ist die große Anzahl an Regularien, Gesetzen und fehlenden Standards, die zu einer merklichen Verlangsamung bei der Einführung von neuen Technologien und der Ausweitung eines intelligenten Stromnetzes führen. Auch wenn besonders im Bereich der Subventionen noch viel Luft nach oben ist, die Bundesregierung hat den Ernst der Lage erkannt – per Gesetz soll der SmartMeter bis 2032 herkömmliche Stromzähler ersetzen. Unter dem Strich bleibt daher für die aktuelle Situation festzuhalten: Ja, die Energiewende und der breite Einsatz eines intelligenten Stromnetzes sind ambitionierte Projekte, aber Lösungen sind vorhanden. Für die konsequente Umsetzung kommt es vor allem auf ein stärkeres politisches Engagement und die Akzeptanz der Verbraucher an.

Erfolgreich können die Bestrebungen darüber hinaus aber nur sein, wenn alle Akteure an einem Strang ziehen – von den Mineralölkonzernen und Automobilherstellern, die das Thema Elektromobilität zunehmend als zentrales Geschäftsmodell betrachten, über Unternehmen aus der freien Wirtschaft bis zu dem Bereich Wissenschaft und Forschung. Der holistische Ansatz wird letztendlich entscheidend sein.

Neue Denkweisen braucht das Land

Lernen kann die deutsche Energieversorgung auch von einem Blick über den Tellerrand. So ist Japan beispielsweise dazu übergegangen, Privatpersonen nicht länger nur als reine Stromkonsumenten anzusehen, sondern als aktive Teilnehmer in einem flexiblen Stromnetz. Eine sinnvolle Herangehensweise, denn mit der steigenden Anzahl an Haushalten, die Ökostrom selbst erzeugen, verschwimmen zunehmend die Grenzen zwischen Stromerzeugern und -verbrauchern. Aus Konsumenten werden so „Prosumer“, die erzeugte Energie in das Netz einspeisen, wenn sie nicht benötigt wird – und leisten damit ebenfalls ihren Beitrag für die Energiewende und Klimaschutzziele.

Zu Prosumern können Haushalte aber auch ohne eigene Energiegewinnung werden, indem sie ihren Verbrauch an die Verfügbarkeit von erneuerbaren Energie anpassen. Voraussetzung dafür ist, dass Energieversorger mit flexiblen Tarifen Anreize schaffen, die sich am aktuellen Angebot orientieren. So können Verbraucher ihre Kosten senken, indem sie ihre Geräte zu Zeiten nutzen, in denen die Preise tief sind. Im Fokus dabei stehen nicht etwa Lampen oder Fernseher, sondern beispielsweise Wallboxen zum Laden von Elektrofahrzeugen. Auch in diesem Bereich lohnt ein Blick ins Ausland. In den USA ist das Vehicle-to-Grid-Konzept (V2G) bereits deutlich weiter fortgeschritten als in Deutschland. Der Gedanke dahinter: Mit den immer leistungsfähigeren und größeren Batterien in E-Autos entstehen echte Alternativen für das dezentrale Speichern von Energie. V2G kann also mit der Abgabe von Strom zurück in das öffentliche Netz dabei helfen, Angebot und Nachfrage besser zu steuern und sowohl Lastspitzen als auch einer Unterversorgung entgegenzuwirken.

Innovationen in den Bereichen Energiemanagement und Elektromobilität treiben die Entwicklung des Smart Grid entscheidend voran – und wir stehen erst am Anfang dessen, was eines Tages möglich sein wird. Auf dem Weg dorthin sind in Deutschland sicherlich noch einige Hürden zu überwinden, darunter regulatorische Anpassungen, die Integration zahlreicher neuer Technologien und die Vermittlung der Vorteile für die breite Gesellschaft. Eine kontinuierliche Zusammenarbeit von Politik, Industrie und Verbrauchern wird eine nachhaltige und effiziente Energiewende vorantreiben, die nicht nur unsere Umwelt schützt, sondern auch wirtschaftliche Chancen schafft und die Energieversorgung für kommende Generationen sichert.